子供たちの意欲を高めるポイント制

- やる気がない

- 同じことを繰り返し学んでもなかなか身につかない

- 興味がないことには全く取り組もうとしない

- 衝動を抑える力が弱い

- 集中を保つのが難しい

・・・こんなお子さんに、ちょっとしたきっかけで「やってみたら、意外と楽しい!」を味わってもらえたら、嬉しいですよね。

そのための関わり方の一つとしてお勧めなのが「ポイント制」です。

練習の成否を分けるもの

生活の中でできることを増やすために、何かを練習することがあると思います。

この練習がうまくいくかどうかは、課題の難易度が今のお子さんの発達段階に合っていること、取り組みの手順が明確であること、どうなれば課題が終わりかがわかりやすいこと、などなどが関わってきますが、取り組みに対する報酬が設定されていることも、お子さんの意欲に影響してきます。

また、たとえばADHDの傾向のあるお子さんは、難易度や手順に問題がなくても、目の前の課題に興味がなければ全くやる気が起こらないということもあります。

そうした場合の後押しとしても、ポイント制は力を発揮します。

ポイント制は、あくまでも、お子さんを励ますためのツールです。

大前提として、課題そのものがお子さんの現状に合っているかどうか、取り組みがお子さんにとって無理のあるものになっていないかをしっかりと確認しましょう。

ポイント制の具体的な方法

具体的な方法はこちら。

- お子さんと一緒に目標設定する

- その目標をクリアできたら即座に褒め、ポイントを与える

- ポイントがいくつか貯まったら、ご褒美と交換するのもよい

一つずつ見ていきましょう。

1.目標設定 成功に導く5つのポイント

目標は、可能な限りお子さんと一緒に決めましょう。

他人が勝手に決めた目標を押し付けられても、人はやる気になりません。

自分のための目標を自分で決めるというところも大切な練習の一つです。

目標を設定するには、いくつかポイントがあります。

ここを外さずに設定できると、ポイント制の効果がもっと大きくなりますよ。

ポイント1:レベル設定

お子さんにとって、「ちょっとがんばればクリアできるハードル」を考えます。

難しすぎても簡単すぎても、やる気を失ってしまいます。

ポイント2:目標の数

あれもこれもできるようになってもらいたいという気持ちはとてもよくわかりますが、一度にいくつも練習するのは混乱のもとです。

まずは生活の中で一番できるようになってもらいたいことの一つか二つにしぼりましょう。

ポイント3:不安が強い子には成功体験を優先する

- 大人の指示通りに行動することに慣れていない

- 不安が強く積極的に行動できない

- 「どうせ自分なんてダメだから」といった自尊感情の低下が見られる

このようなお子さんには、まずはごくハードルの低い課題を設定して、「やってみたらうまくいった」という成功体験を持ってもらうことを優先しましょう。

たとえば、このような目標が考えられます。

- 大人の挨拶に挨拶を返す

- トイレのあと、着衣の乱れを自分で直す

- 食後に自分の(可能なら他の家族の分も)食器を下げる

- 園や学校の道具を決められた場所に片づける

などなど。

お子さんやご家庭の状況に合わせて考えてみてください。

ポイント4:「具体的な行動」を目標にする

目標というと「どうなりたいか」が頭に浮かびやすいのですが、そうなるためにどうすれば良いのか、具体的な行動に落とし込んだものを設定しましょう。

たとえば「テストで80点を取る」という目標は、一見すると数字も入った具体的な目標のようですが、「具体的な行動」は含まれていません。

80点を取るためにどうすれば良いのか、というところまで落とし込んであげましょう。

「どうなりたいか」と「そのためにどう行動すれば良いか」の変換の例

- 「テストで80点を取る」⇒「毎日、5つの漢字を、10回書き取りする」

- 「きょうだいとケンカをしない」⇒「おもちゃを使う時は『かして』を言う」

など

ポイント5:「しない目標」より「する目標」を

「○○をしない」という行動より、「○○をする」という行動のほうがスムーズです。

上手に言い換えてあげましょう。

「〇〇をしない」を「〇〇をする」に言い換える例

- 「ケンカをしない」⇒「相手と距離を取る」

- 「おしゃべりしない」⇒「お口をピタッ(と閉じる)」

- 「忘れ物をしない」⇒「(道具を所定の場所に揃えておいた上で)この道具を全部カバンに入れる」

など

2.ポイントを与える

ポイントは、達成できた直後につけてあげましょう。

ちょっと待っててね、などと待たせるのは避け、大人が今していることの手をすぐに止めて、ポイントをつけてあげ、お子さんの行動を喜んであげてください。

そのためには、保護者も実行しやすく、お子さんにもわかりやすい「ポイントのつけ方」を工夫しましょう。

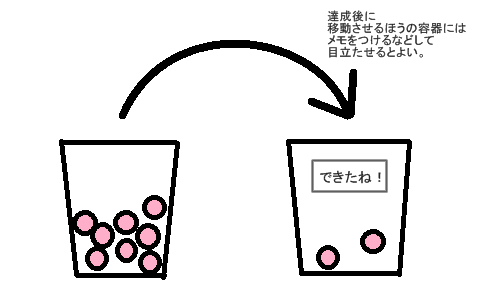

例1:モノを移動させる方法

透明の容器の片方にビー玉やおはじきなどを入れておき、もう片方に移動させる方法です。

動作を伴う、量の変化を目で見て把握できる、といった特徴から、学齢の幼いお子さんでも達成感を得やすい方法です。

容器にビー玉が落ちる音も楽しめますね。

最初に用意しておくビー玉の数をコントロールすることで、「ビー玉が全部移動したらご褒美」など、達成度合いを設定することも簡単にできます。

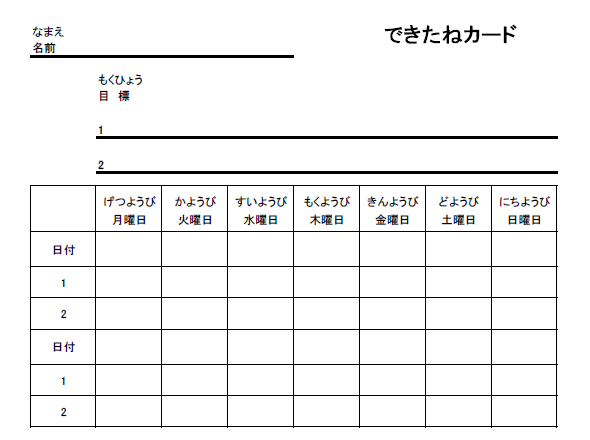

例2:シールを貼る方法

ノートや台紙にシールを貼っていく方法です。

シール貼りが好きなお子さんには特に楽しめるでしょう。

年齢や、目標の内容にもよりますが、

- 毎日1回練習して、2週間くらいで達成する(練習に一区切りつける)ことを目指す

- 生活のさまざまな場面で一日に何度も練習する

などのパターンで台紙を用意すると良いでしょう。

参考までに、この台紙はこちらからダウンロードできます。

エクセルで簡単に作れますし、そこまでしなくても、ノートに線を引くだけでも十分なので、お子さんの特徴に合わせて使いやすいものを工夫してみてくださいね。

3.ご褒美と交換

ビー玉やシールがいくつか貯まったら、好きなお菓子を買う、一定時間ゲームをするなど、わかりやすいメリットと交換すると、お子さんの意欲につながります。

先の見通しをつけ、将来のメリットのためにいま努力する、という練習にもなります。

課題の難易度に応じて獲得できるポイント数を変えたり、交換できるメリットの大きさによって消費するポイント数を変えたりなど、変化をつけて楽しむのもよいでしょう。

獲得できるポイント数の例

- 挨拶ができたら1ポイント獲得

- 連絡帳を自分で書けたら5ポイント獲得

- ゲームを時間通りにやめられたら10ポイント獲得

など

消費するポイント数の例

- お菓子を買う 5ポイント消費

- ゲームを15分できる 10ポイント消費

- 新しいプラモデルを買う 50ポイント消費

など

まとめ

ポイント制について、いかがでしたか?

細かく書きましたので大変そうに見えるかもしれませんが、やってみると案外簡単です(^ ^)

お子さんが喜んでくれるように、見た目や働きかけ方を工夫してみてくださいね。

繰り返しになりますが、ポイント制はあくまでもお子さんの背中をそっと押してあげるためのツールです。

ポイント制を「大人が望む姿に子供を引っ張っていく」ために使うのではうまくありません。

お子さんが課題にうまく取り組めないときは、課題がお子さんの現状に合っているか、手順は理解できているか、大人の理想を押し付けるものになっていないか、お子さんがやりたいと思える課題になっているか、などなどを、もう一度確認してあげていただければと思います。

その上で、ポイント制をうまく活用して、大人も子供も楽しく学び合える時間を作れたら良いですね。

以上、ご指導のご参考になればと思います。

それでは!