おしゃべりが止まらないASD&ADHD傾向の小学生

おしゃべりが止まらない、というご相談をいただきました。

自閉症スペクトラム、ADHDの傾向をお持ちの、小学校低学年の男の子です。

- 注意散漫

- 失敗することに不安がある

- 時間や気持ちの切り替えが苦手

- 感情の起伏が激しい

といったご様子があるそうです。

きっと、元気いっぱいで、自分の好きなことにはトコトン集中するお子さんなのでしょうね。(^ ^)

会話のルールを学ぶ

まず、おしゃべりや会話にはルールがあることを学んでもらうと良いのではないかと思います。

一方的に自分の話したいことだけを話すのではなく、自分が一区切り話したら次は相手が話す番で、相手が話している間は黙ってその話を聞く、ということを学べる練習を行うと良いでしょう。

自然な会話の中で学んでいくのは、条件などが揃わずに難しいことが多いので、「○○について話す会」を定期的に設けて練習することをお勧めします。

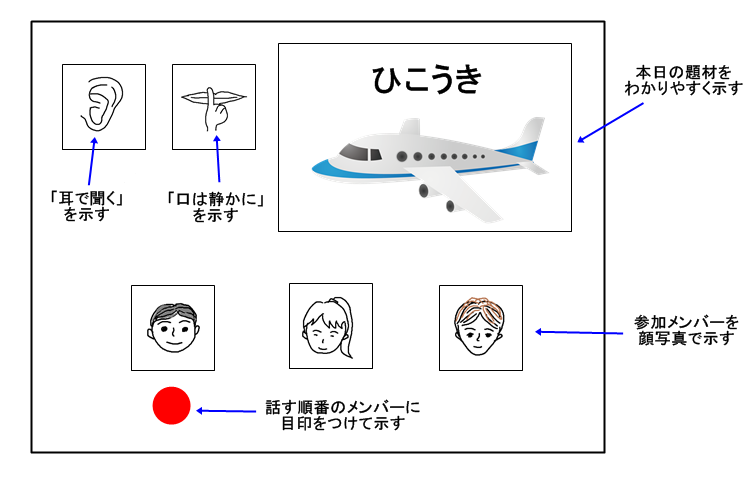

「話す会」の練習例

題材を示す

話す題材は、お子さんが好きでよく知っているものが話しやすいです。

が、いつも熱中して夢中で話し続ける題材は、コントロールが効かなくなってしまう可能性が高いので、避けたほうが良いでしょう。

ホワイトボードに題材の写真を貼り、「今日は○○についてお話します」と開会します。

話すメンバーを示す

ホワイトボードに、その会で話すメンバーの顔写真を貼っておきます。

話す順番のメンバーの写真の下に、目印をつけておきましょう。

写真だけでは順番を理解しづらいこともあるので、話すメンバーが実際にぬいぐるみを持つなどして目印にするのも良いでしょう。

それ以外のメンバーは、「口は静かにする」「耳で話を聞く」を心がけます。

メンバーの特性によっては、「話す人を目で見る」「手を膝におく」「イスに座る」などの動作も具体的に指示してあげましょう。

耳で聞く、口で静かにする、などの個々の動作も、経験のないお子さんの場合、それぞれ練習する必要があるかもしれません。

今回は割愛しますが、必要な場合はご相談くださいね。

話すフォーマットを示す

お子さんの状況によっては、話し方の枠組みを示すのも良いでしょう。

<枠組みの例>

1.考えを述べる

お子さん「わたしは/ぼくは、○○だと思います。」

2.理由を尋ねる

指導者「それはどうしてですか?」

3.理由を述べる

お子さん「なぜなら、○○だからです。」

4.受け取る

指導者「なるほど、わかりました。」

お子さんの状況に合わせて、難しすぎない言葉でシンプルな構造の会話を組み立てましょう。

文字が読めるお子さんであれば、枠組みを印刷して配布しておくと参考になるでしょう。

最初は、お子さんは指導者とやりとりするようにして、(たとえ複数のお子さんが参加している会でも)お子さん同士のやりとりは行いません。

そのほうが成功体験につながりやすくなります。

参加メンバーが全員、フォーマットに従って話すことができたら、しっかり褒めてあげましょう。

また、話す順番でないメンバーについても、静かに座って話を聞けたことをたくさん褒めてあげてくださいね。

できれば全員が「褒められて嬉しい!」「できた!」という感覚を持ったところで、「話す会」を閉会します。

慣れてきたら自然な会話の中でも練習を

このような練習に慣れてくると、順番に話すこと、意識して口をつぐむこと、自分の話したい気持ちを抑えることなどに慣れてくると期待できます。

次は、形の決まった「話す会」以外の、自然な会話の場面でも、おしゃべりを止める練習に進みましょう。

話す時間を示す

お子さんがおしゃべりを始めようとしたら、話す前にいったんお子さんの意識をこちらに向けて、

「3分間お話を聞きます」

「タイマーが鳴ったらお話はおしまいね」

と働きかけます。

もし「話す会」の練習でぬいぐるみなどを目印にしている場合は、ここでもお子さんにぬいぐるみを渡してあげると良いでしょう。

タイマーが鳴ったら、お子さんの話が途中でも「お話はおしまい」と打ち切り、ぬいぐるみを受け取って、「しっかりお話できたね」と褒めましょう。

最初は、話し足りなくてどうしても我慢できないことがあると思います。

その場合は、お子さんと相談して「あと3分聞きます」などと追加で話してもらうのも良いでしょう。

ちょっとした我慢の練習をする

気持ちを抑える練習も、おしゃべりを止める気持ちを育てることにつながります。

- おもちゃやゲームなどを鍵のかかる棚にしまっておき、使いたい時に保護者の許可を求めさせる

- ドミノを並べる、積み木を高く積むなど、手をゆっくり動かさないと成功しない遊びをする

- ボールを転がして受け取り合うなど、相手のタイミングに合わせて自分の行動をコントロールする遊びをする

- (年齢に応じて)ボードゲーム、カードゲームなど、相手とやりとりするゲームで遊ぶ

などなど。

お子さんに合わせた働きかけを色々と工夫してみてくださいね。

思い切り好きなことを話す時間も大切に

ところで、、、

人とタイミングを合わせて言葉をやりとりすることが、必ずしも全ての方にとってハッピーなおしゃべりとは限りません。

お互いに相手の言うことなんか何一つ聞いているようではなく、ただ自分の言いたいことだけをしゃべりまくって、それで心から楽しいと思っている仲間たち、、、そんな光景もよく目にします(^ p ^)。

時には、思いきり好きなことを話せる時間を作ってあげるのも良いかもしれませんね。

話の合う人間関係のありそうな環境に出向く

たとえば、お互いに思う存分、趣味の話をし合えるような相手を見つけられると最高です。

趣味の活動をする団体など、話の合う人間関係を見つけられるような環境に積極的に参加してみるのも良いでしょう。

特に、学校の中での友人関係しか知らないお子さんには、学校の外にも世界が広がっていると気づくきっかけにもなり、人間関係やコミュニケーションのさらなる深まりにもつながることでしょう。

相手の「聞く余裕」に合わせて話す取り組み例

こんなご家庭のお話を聞いたこともあります。

お子さんはまずお母さんに向かってお話を始め、お母さんが聞き切れなくなると「お母さんはもうおしまい」と腕でバツを作ります。

するとお子さんはお父さんのところに行ってお話を始め、お父さんがバツを作ると次はお兄さんのところに・・・

といったように、お子さんが話したい時に相手のキャパシティに合わせて話す工夫をされていました。

こちらのお子さんも、色々な練習を通して、必要な場面ではおしゃべりを止めたり、人と会話のやりとりをしたりすることもできるのだそうです。

それでもやはり、時には思い切り話すことが楽しみのでしょうね(^ ^)

マナーにあった会話も、自分の好きな会話も否定せず

誰でも、誰にも遠慮せずにたくさん話したい時がありますよね。

一般的にマナーに適うとされる会話ぶりと、自分自身が楽しめる話し方とは、違っていても当然です。

どちらも否定せず、場面に応じて行き来できるのが、理想的な会話の力だと思います。

行き来するためには両方を知っている必要がありますから、足りない部分を練習して知っていく、という考え方で、会話の練習に取り組んでいただければと思います。

支援のご参考になればと思います。

それでは、また!