集中力を高める練習方法

注意の集中が続かない

ちょっとしたことで集中が切れやすい

といった子供たちに対して、集中力を高めるための練習方法をご提案します。

10をさがそう

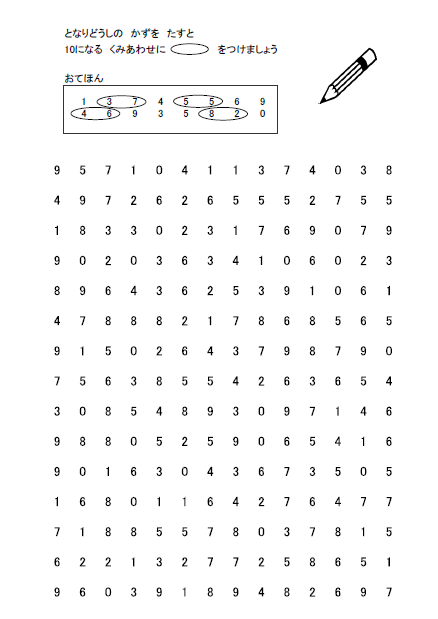

乱数表を用意します。

下の画像をご参照ください。

15×15くらいの方眼状に、数字をランダムに並べ、課題の目的にかなうように数字を微調整します。

隣どうしで10

隣どうしの数を足すと10になる組み合わせを探す練習をします。

10になる組み合わせは20~30個ほど設定するとよいでしょう。

小学校中学年くらいのお子さんでは、大体10分ほどで達成できることが多いようです。

全部で何組の答えがあるかを伝え、すべてを見つけられるように励ましましょう。

10分間、集中を維持する練習、最後まで課題に取り組む練習ができます。

足すと10になる数は算数の学習においてとても大切です。

数の操作の理解、繰り上がり・繰り下がりのある計算の土台として生きてきます。

ヨコとタテ

ヨコに足すだけでなく、タテに足す組み合わせにもチャレンジしましょう。

ヨコとタテの組み合わせを同時に見つけるお子さんもいれば、まずヨコの組み合わせをすべて確認してから、次にタテの組み合わせをすべて確認する方法を採るお子さんもいるでしょう。

お子さんが発見したやり方を支援してあげてください。

ひとつのものを別の視点で見る練習、ものを同時に見つける練習、集中を切り替える練習になります。

マルとシカクで別の数

隣どうしの数を足すと10になる組み合わせにマル、5になる組み合わせにシカクをつける練習をします。

同時に2つのルールに従って注意を切り替える練習ができます。

数字の組み合わせや記号などは、お子さんの状況に合わせて調整しましょう。

ケアレスミスが多いときの練習法

頭の回転が早く、衝動的に行動してしまう傾向のあるお子さんは、このような課題を与えると、自分で勝手にパッと解いてしまって雑な仕上がりになったり、最初の行から順番に探すべきところをあちこち探し回ってしまい上手に解けなかったり、といった問題が起きがちです。

指導者の指示に合わせて自分の行動をコントロールする、手順を正しくたどる、という練習をしましょう。

3行ごとに指示を変える

数行ごとに探すべき数を変えます。

1~3行目は10になる組み合わせを、4~6行目は8になる組み合わせを、7~9行目は11になる組み合わせを探す、といったようにです。

3行終えるごとに、次はいくつになる組み合わせを探すのか、指導者が指示するようにします。

自分勝手に行動せずに指導者の指示に合わせて問題に取り組む練習ができます。

また、小さな問題解決を積み重ねて大きな成果につなげることを学べます。

さらにレベルアップしたいときは

上の作業に慣れてきて、一定の間、集中できるようになってきたお子さんには、レベルアップバージョンとして、自習方式を取り入れてみましょう。

レベルアップ:自習方式

何枚かの乱数表を一度に渡して、指導者は退室し、お子さんが一人で課題に取り組む練習をします。

課題の枚数、取り組む時間、取り組む順番などを可能な限り自分で決めます。

あと3行くらいで終わるところで、「もうすぐ終わります」と指導者に声をかけるように伝えておきましょう。

作業する時間、自分の行動、取り組みの成果について、自分でコントロールする練習ができます。

物事を自分でコントロールしているという実感を持つことができ、自尊感情を高めるために役立ちます。

成長発達を促すアプローチ

いかがでしたか?

意図的に用意した課題に取り組むことによって、強化したい機能や能力にほどよい刺激を与えてあげることができます。

実際に集中力が伸びるかどうかは、お子さんの身体の風向き次第ではありますが、水を与えなければ植物の種が芽吹かないのと同じで、アプローチすることでお子さんの成長発達を促す力は確実にあると考えています。

今回の事例に挙げた画像の乱数表はこちらにアップしてあります。

よろしければ参考にご覧ください。

ちなみに、乱数表は、エクセルで「RANDBETWEEN関数」を使えば、一瞬で何枚も作成できます。

足すと10になる数字の組み合わせは、隣り合うセルどうしの足し算で。

答えの数を調整するには、COUNTIF関数で。

エクセルなんて意味がわからん!! という方は、詳しい方にご相談されてみてくださいね(^ ^)